1995

Herbert Leuninger

Die Verpuffung einer Diktatur

Artikel

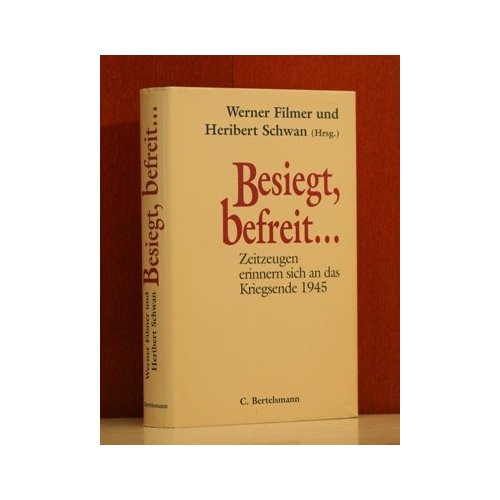

veröffentlicht in:

Filmer, Werner: Besiegt, befreit ... :

Zeitzeugen erinnern sich an das Kriegsende

1945.

Heribert Schwan Hrsg. 1. Aufl.

München : Bertelsmann, 1995. 383 S.

| A |

ls hätten die mittelalterliche Handels-Geografie und die alten

Gesetze des Machtwechsels noch immer Geltung, erlebte ich im

März 1945 als 12jähriger im Westerwald wie in einem Reagenzglas

die Verpuffung der Hitlerdiktatur.

Nach dem ersten Tausend-Bomber-Angriff auf eine deutsche

Großstadt (30./31. Mai 1942) war meine Mutter mit uns drei Kindern im Juni 1942

von Köln nach Mengerskirchen geflüchtet, woher sie und mein

Vater, der noch als 40jähriger vor Leningrad gelegen hatte und

mittlerweile bei einer Versorgungseinheit im Taunus stationiert

war, stammten.

Mengerskirchen hatte in seiner Geschichte häufig Machtwechsel

erlebt. Einträglich und interessant genug war der Ort für die

verschiedensten geistlichen und weltlichen Herrschaften. Der

Marktflecken lag am Schnittpunkt zweier Handelsstraßen. Eine

führte vom Rhein an den Main, die zweite von Limburg her nach

Köln. Im Mittelalter war Mengerskirchen ein bevorzugter

Ausspann für die Fuhrleute, und besaß eine einträgliche

Zollstätte. Das mit einer Basaltsteinmauer umgebene

Mengerskirchen hatte seit dem 14. Jahrhundert ein burgähnliches

Schloss. Nun stand der für Mengerskirchen wohl größte und von

der Bevölkerung geradezu herbeigesehnte Machtwechsel an. Die

erzkatholische 1200- Seelen-Gemeinde hatte immer im passiven

Widerstand gegen Hitler gestanden. Bei der letzten

Reichstagswahl konnte die NSDAP dort nur drei Prozent der

Stimmen erringen.

Schloss. Nun stand der für Mengerskirchen wohl größte und von

der Bevölkerung geradezu herbeigesehnte Machtwechsel an. Die

erzkatholische 1200- Seelen-Gemeinde hatte immer im passiven

Widerstand gegen Hitler gestanden. Bei der letzten

Reichstagswahl konnte die NSDAP dort nur drei Prozent der

Stimmen erringen.

Das bevorstehende Machtvakuum deutete sich bereits mit ständig wechselnden Einquartierungen deutscher Einheiten an. Sie befanden sich anfänglich auf einem einigermaßen geordneten Rückzug und waren wohl auch noch mit großen Vorräten an Versorgungsgütern ausgestattet. Als dann aber der Treibstoffmangel größer und die Rückzugsbewegungen hektischer wurden, ließen sie die meisten in Scheunen gestapelten Vorräte einfach zurück. Dabei erfüllte auch die mittelalterliche Zehntscheune, die an der Stadtmauer stand, noch einmal ihre alte Speicherfunktion.

| E |

s war die Woche vor Ostern. In unserem Hof war eine Feldbäckerei aufgebaut worden. Mein jüngerer Bruder Ernst (11) hatte die Soldaten ins nahegelegene Wäldchen begleitet, um Tannenreisig für die Tarnung zu holen. Derweil sorgte sich Mutter um ihre paar Hühner, denen jetzt der Auslauf genommen war. Diese Sorge zerstreute der Spieß der Einheit mit dem Hinweis, es würden genügend Brotkrumen für die Hühner abfallen. Tatsächlich hat die Bäckerei aber kein einziges Kommißbrot gebacken, bevor sie eiligst wieder abgebaut wurde.

Die Amerikaner hatten über die unzerstörte Brücke von Remagen starke Kräfte auf das rechte Rheinufer geworfen und konnten bei Oppenheim einen Brückenkopf bilden (Karte). Köln war zur fraglichen Zeit bereits eingenommen. Den Alliierten standen nach dem Übergang über den Rhein 85 Divisionen zur Verfügung, um im März in die Mitte Deutschlands vorzustoßen. Irgendwie drohte den geschlagenen deutschen Verbänden im Westerwald eine Einkesselung. Denn es kamen Truppenverbände nicht nur auf der Straße Limburg-Köln durch Mengerskirchen, sondern auch auf der geschotterten Verbindung, die aus dem westlichen Teil des Westerwaldes vom drei Kilometer entfernten Nachbarort Elsoff herüberführte. Alle Verbände setzten sich In Mengerskirchen in Richtung Norden ab. Das deutlichste Signal, daß Hitlers Macht gebrochen war, sahen wir in der Flucht der Nazifunktionäre, die in vollbepackten Limousinen aus dem Limburger Raum kommend den Ort ebenfalls nordwärts passierten. Sie lagen in ihren SA-Uniformen auf dem rückwärtigen Teil der Karossen und hinterließen den Eindruck feiger, aber privilegierter Erbärmlichkeit. Der Zahlmeister der Feldbäckerei, der sich das Spektakel vom Fenster unserer Wohnung aus betrachtete, bemerkte sarkastisch zu meiner Mutter: "Wie sie sich beeilen, um rechtzeitig zum großen Ball in Berlin zu sein!".

Der militärische Rückzug wurde immer chaotischer. Irgendwann nachts war mein Bruder aufgewacht, als dem Führer einer Einheit, die von Elsoff angerückt war, Meldung erstattet wurde: "Ganze Kompanie angetreten, dazu neun Pferde und eine Kuh". Ich erinnere mich an einen offenen Kübelwagen, der aus der gleichen Richtung mit abgestelltem Motor ins Dorf rollte, um Benzin zu sparen. Eine große Überraschung war für mich die Musik, die aus dem Auto erklang, und die gespenstisch-entspannte Stimmung verbreitete: So, das war's dann wohl!

Am Tag vor dem Einmarsch hatte sich Ernst davon gemacht, um eine Einheit mit Hilfswilligen zu besichtigen, die mit ihren von Panjepferden gezogenen Wagen im Wald vor den Tieffliegern Schutz gesucht hatten. Die Männer waren, so erzählte es Ernst, nur mit Knüppeln bewaffnet und transportieren auf ihren Wagen Benzinfässer. Auch ich hatte mich weggeschlichen, um von einem Unterstand aus, den wir uns in den Wochen zuvor ausgebaut hatten, die Einsätze der Jabos zu verfolgen. Sie waren ständig in der Luft und nahmen alles unter Beschuß, was sich bewegte. Am Ortsausgang nach Waldernbach sah ich ein Militärfahrzeug brennen und verfolgte, wie eine der niedrig fliegenden Maschinen über dem Ort zwei Bomben ausklinkte, die ohne Schaden anzurichten auf einem Acker außerhalb des Ortsbereichs detonierten. Offensichtlich war die letzte Phase vor dem Einmarsch erreicht: Die Amerikaner besaßen die Lufthoheit und kontrollierten von oben her bereits das ganze Gebiet. Für uns wurde es lebensgefährlich. Ich traf auf meinen Bruder und wir versuchten gemeinsam nach Hause zu flüchten. In diesem Moment setzte einer der Jagdbomber im Tiefflug zu einem neuerlichen Angriff an. Wir sahen den Piloten in seiner Kanzel, sprangen hinter einen Baum und registrierten zitternd die nahen Einschläge der Bordkanonen. Zuhause empfing uns die Mutter mit schweren Vorwürfen. Sie hatte Todesängste um uns ausgestanden.

Schon des längeren hatten ihr die Revolver und Jagdwaffen Kummer bereitet, die Onkel Michael aus Frankfurt, der selbst Polizeibeamter und ein friedlicher Waffennarr war, bis für die Zeit nach dem Krieg bei uns deponiert hatte. Uns wurde bewußt, daß es fatale Folgen haben könnte, wenn diese Waffen bei einer Hausdurchsuchung gefunden würden. So packten wir kurz entschlossen das gut geölte und in Filztücher gewickelte Schießzeug und warfen es in die Jauchegrube. In einem Holzschuppen hinter der Scheune hatten wir bereits früher einen großen Waschkessel vergraben. Er war bis an den Rand mit Konserven und haltbaren Lebensmitteln gefüllt. So glaubten wir für schwere Zeiten einigermaßen vorgesorgt zu haben. Unser einziges, wirklich funktionsfähiges Fahrrad hatten wir schnell noch im Heu versteckt. Zuvor hatte uns der Polizeidiener, ein entfernter Verwandter, auffordern müssen, es auf dem Bürgermeisteramt abzugeben. Es sei beschlagnahmt.

Die letzten Stunden vor dem Einmarsch der Amerikaner hatten einen besonderen Charakter. Es war die Zeit des Machtvakuums und einer gewissen Anarchie. Versorgungsgüter für das Militär lagerten nicht nur in einzelnen Scheunen, sondern vor allem in der ehemaligen Festhalle und ihren Nebengebäuden. Bis in die Kriegszeit hinein bestand hier ein Reichsarbeitsdienstlager. In diesen Gebäuden hatte eine nach Mengerskirchen verlegte Unteroffiziersschule ihr Depot eingerichtet. Dazu zählten Lebensmittel, Uniformen, Mäntel, Schuhwerk und sonstige Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, wohl auch Munition. Kaum war die Einheit abgezogen, setzte ein Sturm auf die vorhandenen Bestände ein. Bis in die Nachtstunden hinein holte sich jeder , wessen er habhaft werden und nach Hause tragen konnte. Wir waren etwas spät dran und stolperten über Konservendosen, geöffnete Kartons und Kisten, sahen aufgebrochene Schränke und geleerte Regale. Es war war wie im Rausch. Mein Bruder ergatterte gerade noch einen Eimer Sauerkraut, während ich immerhin eingemachte Gurken und Dosen mit Weichkäse an mich bringen konnte. Viel wichtiger war mir, daß ich in einem Nebengebäude Kompasse und Meßrädchen aufstöberte, die den Grundstock späteren Wanderns nach Karte und Marschzahl bildeten. Als wir mit unserer Last in den Ort zurückkamen, sahen wir weit geöffnete Scheunentore, in denen Zucker, Mehl und anderes wie im Schlaraffenland lagerte. Meine Schwester (14) war die Cleverste von uns. Sie hatte im RAD-Lager eine Schreibmaschine ausgemacht und trug das schwere Gerät auf Umwegen nach Hause. Später sollte sie das wichtigste Tauschobjekt für Zement und Steine werden. Allerdings mußten wir ähnlich wie die anderen Familien für die in Besitz genommenen Gegenstände eine Nachzahlung in Reichsmark leisten. Das fiel bei der Wertlosigkeit des Geldes niemandem schwer. Die Weilburger Kreisverwaltung hatte Kontrolleure geschickt, die entsprechende Listen erstellten und die Preise festlegten. Ordnungspolitisch durfte es nie eine Zeit der Anarchie gegeben haben.

Weder wir Kinder noch die Erwachsenen hatten bei dieser Selbstbedienung irgendwelche Skrupel. Ohne langes Reden ging jeder davon aus, daß es sich nach dem Abzug der letzten Truppen um herrenloses Gut handelte, das sich dem Zugriff für jedermann geradezu anbot. Wir sahen uns in unserer Einschätzung dadurch bestärkt, daß wir beim Verlassen der ehemaligen Festhalle auf weggeworfene Stahlhelme, Koppel und Patronentaschen stießen. Der chaotische Rückzug war für viele Soldaten in panikartige Flucht umgeschlagen. In einer der Scheunen entdeckten wir ein kettengängiges Fahrzeug und viele mit Schwarzpulver gefüllte Säckchen. Auch die nahmen wir an uns, um sie zu einem späteren Zeitpunkt hinter unserer Scheune in einer enormen Stichflamme hochgehen zu lassen.

Unser Haus lag an einer Scheunenzeile, die höchst brandgefährdet war. Da unser Keller überdies keinerlei Sicherheit vor Granaten oder Bomben bot, verbrachten wir den Rest der Nacht im Elternhaus meines Vaters unterhalb des Schlosses. Hier wähnten wir uns sicherer, zumal auch im Kreise der anderen Verwandten. Nur bedrückte es uns, daß der fast neunzigjährige Großvater uns nicht gefolgt war, weil er sein Haus nicht verlassen wollte. Dafür kam große Freude auf, als Onkel Theodor und Onkel Wilhelm überraschend bei uns im Keller auftauchten. Sie waren noch zum Volkssturm eingezogen worden, hatten sich aber in der Kreisstadt Weilburg abgesetzt und durch die Wälder nach Mengerskirchen durchgeschlagen. Bei einem ähnlichen Unterfangen war, wie wir später erfahren sollten, mein Vater gescheitert. Er hatte sich von seiner Einheit im Taunus abgesetzt und war bereits ziemlich weit vorangekommen; lief dann aber nachts einem "Kettenhund" (Feldpolizei) direkt in die Arme. Der ließ ihn, was unter Kriegsrecht mehr als großzügig war, zu seiner Einheit zurückzukehren. Mein Vater hatte ihm vorgemacht, er habe sich verlaufen. Bald darauf geriet er dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Der Weg zu unserer nächtlichen Zuflucht führte mich über den Schloßhof. Dort waren die Unteroffiziersanwärter angetreten und lauschten den Tiraden ihres Leutnants, der in seinen besten Tagen mit einer Reitgerte durch die Hauptstraße des Ortes zu stolzieren pflegte, um den Dorfschönen zu imponieren. Jetzt schwadronierte er vor seiner Mannschaft von den paar amerikanischen Panzern, die die deutschen Linien am Rhein durchbrochen hätten. Nach seinem Appell marschierte die Kompanie mit Gewehren und zwei Panzerfäusten Richtung Buchwald, um Mengerskirchen zu verteidigen. Ein Zug wurde abkommandiert, den Proviantwagen zu ziehen. Pferde gab es keine mehr. Die jungen Soldaten haben den abverlangten Kampfeswillen Gottseidank nicht unter Beweis stellen müssen; wahrscheinlich haben auch sie sich irgendwann nach Norden abgesetzt. Bei einem auch noch so kläglichen Verteidigungsversuch wäre Mengerskirchen Gefahr gelaufen, von den Amerikanern in Schutt und Asche gelegt zu werden.

| A |

m nächsten Morgen um 11 Uhr. Es ist Dienstag, der 27.März: Die Amerikaner erreichen von Elsoff her den Waldrand vor Mengerskirchen. Panzer schießen über das Dorf hinweg in Richtung "kleiner Weiher". Dort war ein versprengter Trupp deutscher Soldaten ausgemacht worden. Die Granaten treffen ihr Ziel. Das erste amerikanische Fahrzeug, das wir sehen, ist ein Sanitätsfahrzeug, das durch den Ort rast. Es kommt kurz darauf mit einem verwundeten deutschen Landser zurück, hält auf dem Platz vor der Bäckerei Fritz, in deren Nachbarschaft wir wohnen. Einer der Sanitäter fordert "water" für den Verletzten.

Dann rollten die Panzer an, eine nicht endenwollende Kolonne. Panzer hatten wir bisher nur im Film gesehen. Mit weißen Tüchern, die uns die Mutter schon tags zuvor zugesteckt hatte, trauten wir uns sehr bald heraus. Wir stellten uns an die Kreuzung. Ein Dorfbewohner raunte uns noch von hinten zu, ob wir uns nicht schämten. Wir schämten uns nicht, sondern freuten uns, daß die Amerikaner endlich da waren. Die Panzer bogen in der Ortsmitte nach Norden ab. Immer tiefer wühlten die einseitig malenden Ketten die Straße auf. Bald war ein Pionierfahrzeug zur Stelle, riß die Gartenmauer unserer Nachbarn ein und füllte das ausgefahrene Straßenbett mit den Bruchsteinen.

Inzwischen waren viele Häuser mit Bettüchern beflaggt. Wir betrachteten die Amerikaner als unsere Befreier. Mit ihrer Ankunft endeten für uns Diktatur und Krieg. Die ersten Panzer waren noch verschlossen, dann öffneten sich nach und nach die Luken. Schließlich kamen Panzer, auf denen Panzergrenadiere saßen. Erstmals sahen wir auch Schwarzamerikaner. Sie blickten etwas freundlicher als die anderen auf uns . Bis tief in die Nacht hinein setzte sich der Vormarsch der Amerikaner fort. Es müssen starke Verbände der ersten US-Armee gewesen sein, die am 2. April Kassel erreichen sollte und am 25. d.M. bei Torgau auf die Russen traf.

Während wir aus dem Staunen über die Unzahl der Panzer, Transportfahrzeuge und Jeeps nicht herauskamen, hielt die Riesenkolonne wie von Geisterhand gestoppt plötzlich an. Die Soldaten gingen in Deckung, Rohre von Flugabwehrgeschützen wurden in den Himmel gerichtet. Dort erblickten wir in großer Höhe ein Doppelrumpfflugzeug, wohl eine Messerschmitt-Maschine. Bevor aber noch ein Schuß fiel, war das Flugzeug, das mit einer uns bis dahin unbekannten Geschwindigkeit flog - schon wieder verschwunden. Uns kam es vor, als hätten die Amerikaner noch allzu große Angst vor Deutschland, das wir als endgültig geschlagen betrachteten.

Unterdessen war ein Jeep der Militärpolizei aus der Kolonne ausgeschert. Die Polizisten übernahmen die Verkehrsregelung an der Kreuzung, suchten aber auch einen Dolmetscher für bestimmte Kontakte im Dorf. Unter der schaulustigen Jugend waren Schüler, die über wesentlich bessere Englischkenntnisse verfügten als ich, sich aber nicht trauten. Ich hingegen war sofort zu diesem Dienst bereit, zumal ich die amerikanischen Soldaten als Freunde ansah. Sogleich mußte ich mich in den offenen Jeep setzen. Wir fuhren durch den Ort, um den Pfarrer aufzusuchen. Auch brachte ich die Militärpolizisten zu dem von den Nazis abgesetzten Bürgermeister Schneider, der von da an im Auftrag der Militärregierung wieder die Amtsgeschäfte wahrnahm.

Mein Bruder hatte am nächsten Morgen die ehrenvolle Aufgabe einem amerikanischen Feldgeistlichen beim Gottesdienst die lateinischen Antworten zu geben, Wasser und Wein zu reichen und durch Schellengeläute die feierlichen Augenblicke der Messe anzukündigen. Dafür erhielt er anschließend einige Wurstscheiben, wobei ihm Kaugummi oder Schokolade, wie er später gestand, lieber gewesen wären. Da war ich besser dran, insofern ich von einem der Militärpolizisten eine Schachtel Chesterfield erhalten hatte. Ich wollte mir die Zigaretten für Ostern aufsparen, um sie dann heimlich zusammen mit anderen Freunden zu rauchen. Dabei hatte ich allerdings nicht bedacht, daß meine Mutter die Werktagshose vor dem hohen Feiertag einer Reinigungsinspektion unterziehen würde und dabei die Zigaretten wortlos konfiszierte. Die dürften ihr gute Dienste dabei getan haben, einen der Handwerker für einen Auftrag zu motivieren.

| W |

ir hatten trotz unserer bescheidenen Sprachkenntnisse schnell Kontakte zu den amerikanischen Soldaten. Einer der Militärpolizisten begleitete mich in's Haus, um sich zu waschen und um heißes Wasser für seinen Nescafé zu erhalten. Bevor er aber etwas zu sich nahm, mußten wir es erst probieren. Die Toilette im Hof suchte er mit geschulterter Maschinenpistole auf. Wir gewannen den Eindruck, daß die Amerikaner der gesamten Bevölkerung gegenüber sehr mißtrauisch waren. Sie hielten uns wohl alle für Nazis. Meine Schwester hatte einen großen Anschlag der amerikanischen Militärführung entdeckt, in dem die Soldaten vor der deutschen Bevölkerung gewarnt wurden. Sie sollten sich bewußt bleiben, daß sie sich in Feindesland befänden. Das hat meine Schwester Hannele, die mit der Familie in den Amerikanern unsere Befreier und Freunde sah, sehr schockiert. Wir versuchten dies wiederholt - wohl auch nicht ohne Erfolg - den Besatzungssoldaten zu vermitteln. Bei der 14-tägigen Einquartierung der Amerikaner - unser kleines altes Haus war dabei außer Konkurrenz - hatten wir eines Abends den Besuch eines amerikanischen Sergeanten und seines Kameraden. Bei Kerzenlicht - der Strom war seit Tagen ausgefallen - erzählten meine Schwester und ich den freundlichen Besuchern, daß Geschwister meiner Mutter und ihre Ehepartner in den Vereinigten Staaten lebten und Mengerskirchen ebenso wie unsere Familie nichts mit den Nazis zu tun gehabt hätten. Mein Vater sei christlicher Gewerkschafter gewesen und habe alles gegen das Aufkommen der Nationalsozialisten getan. Nicht berichten konnten wir ihnen damals von dem Schicksal des Bruders meines Vaters, der zum Widerstand des 20. Juli gehörte und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt noch am 1.März 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet worden war. Das erfuhren wir erst später.

Das Ausgehverbot der amerikanischen Besatzung kostete zwei älteren Bürgern von Mengerskirchen, die die Anordnung nicht ernst genug genommen hatten, das Leben. So wurde der Landwirt Josef Schaaf bei der Feldarbeit angeschossen, wahrscheinlich verwechselte der Schütze die geschulterte Hacke mit einem Gewehr. Er starb einige Tage später im Lazarett in Selters (Westerwald). Ferdinand Becker, der während der Sperrstunden das Haus verlassen hatte, um zur nahegelegenen Stallung zu gehen, wurde durch einen gezielten Schuß getötet. Wir kannten beide Männer und nahmen an ihrer Beerdigung teil. Der Chronist dieser Ereignisse, mein Vater, meinte, die Sicherheit der amerikanischen Soldaten hätte die Erschießung der beiden Männer sicher nicht erfordert. Er ordnete den tragischen Tod der beiden Landwirte aber als einen Tribut an die von den Machthabern nach 1933 heraufbeschworene Zeit ein.

Am 12. April verließen die Amerikaner Mengerskirchen. Am gleichen Tag ging das Reichsarbeitsdienstlager in Flammen auf. Ich erinnere mich noch, daß die Schläuche der freiwilligen Feuerwehr nicht ausreichten, um nahe genug an den Brandherd zu kommen. Das Feuer sollen polnische Zwangsarbeiter gelegt haben. Wahrscheinlich war es ihr Protest gegen die erfahrene Unmenschlichkeit, wobei das Lager für sie wohl das Symbol der vergangenen Gewaltherrschaft war. Mengerskirchen war wegen seiner eindeutigen Ablehnung Hitlers ein denkbar ungeeignetes Objekt für diese Art Racheakte. Die Aufarbeitung einer verhängnisvollen und grauenhaften Geschichtsepoche stand zwar an. Wer aber konnte verhindern, daß sie sich in Formen unkontrollierbarer Aktionen vollzog? (Mein Vater, der als Obergefreiter den Feldzug in Rußland und seine Greuel miterlebt hatte, vertrat unmittelbar nach dem Krieg die Auffassung, alle Offiziere ab dem Majorsrang müßten aufgehängt werden. Er hat diese Forderung später nicht mehr wiederholt.) Ordnungs- und sicherheitspolitisch hatten die Amerikaner mit ihrem Abzug ihrerseits ein Vakuum hinterlassen. Die Männer des Ortes suchten es auszufüllen, indem sie Tag und Nacht mit Äxten Wache hielten, um neue Übergriffe zu verhindern. Auf die Beschwerde des Bürgermeisters hin kehrten amerikanische Soldaten zurück, nahmen die Männer fest und führten sie ab.

Ein gutes Verhältnis entwickelte sich zu ehemaligen russischen Gefangenen aus der Ukraine. Für sie wurde auf dem Terrain unseres Hofes eine Küche eingerichtet. Die Männer besuchten uns, erzählten von ihren Familien und von der Angst nach Rußland zurückzukehren. Hätten sie sich nicht um ihre Familien gesorgt, wären sie am liebsten nach Amerika ausgewandert. Wir durften ihre schmackhaften Weißkrautgerichte probieren; einer von ihnen beschnitt unseren Ziegen die Klauen, in dem er sie zuerst, was wir noch nie gesehen hatten, fachmännisch auf den Rücken warf. Mein Racheakt gegenüber einem Geschichtslehrer aus Frankfurt war dagegen weit harmloser. Der Studienrat, den wir für einen Nazi hielten, gehörte zum Lehrkörper des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, das im Rahmen der Kinderlandverschickung von Frankfurt in ein Kloster bei Mengerskirchen verlegt worden war. Wegen der schwierigen Verkehrsverhältnisse besuchten wir von da nicht mehr die Oberschule in Weilburg, sondern nahmen am Unterricht in Waldernbach teil. Beim Geschichtsunterricht über das Mittelalter hatte der Studienrat den Papst angegriffen. Als er mich in der nächsten Stunde aufrief und die Wiedergabe seiner Ausführungen erwartete, schwieg ich hartnäckig und handelte mir eine schlechtere Note ein. Nach dem Machtwechsel traf ich ihn wieder, als er mit dem Rad nach Mengerskirchen kam, um beim Bäcker Fritz Brot einzukaufen. Während er im Laden war, stach ich ihm mit einer Nähnadel ins Vorderrad. Die Luft entwich ganz langsam. Als ich dies zuhause berichtete, wurde mein Verhalten nicht gebilligt. Viel eher schämte man sich mit mir und für mich.